第19回(平成27年度)

最優秀賞

人物部門 「池干の日」

撮影地:松江市西生馬町

青戸 繁

青戸 繁

表情描写と画面構成が素晴らしいと思いました。

特に遠近感処理が印象に残る作品でした。

これだけの大量の魚を駕籠に入れて持っている人のなんとも言えない表情。特に目をとじて楽しそうな笑顔。又、嬉しそうに歯を見せての顔が印象画面となりました。

背景の池でしょうか、かなり干し上がっていますが、この広大さを画面一杯に取り上げたのもよく、泥の臭いまでも写し込んでいます。

今夜は、これで晩酌、それともご近所に配るのでしょうか、そんな雰囲気のある作品です。何れにしても審査員全員で最優秀賞に決定しました。目を開けないで瞑ったままでの笑顔が、この作品の価値を高めています。

特に遠近感処理が印象に残る作品でした。

これだけの大量の魚を駕籠に入れて持っている人のなんとも言えない表情。特に目をとじて楽しそうな笑顔。又、嬉しそうに歯を見せての顔が印象画面となりました。

背景の池でしょうか、かなり干し上がっていますが、この広大さを画面一杯に取り上げたのもよく、泥の臭いまでも写し込んでいます。

今夜は、これで晩酌、それともご近所に配るのでしょうか、そんな雰囲気のある作品です。何れにしても審査員全員で最優秀賞に決定しました。目を開けないで瞑ったままでの笑顔が、この作品の価値を高めています。

部門賞

風景部門

人物部門

人物部門 「愛犬」

撮影地:益田市匹見町広瀬

吉﨑 佳慶

吉﨑 佳慶

仲のよい夫婦でしょうか、会話が聞こえてくるようです。

農道でしょうか、それとも畦道でしょうか。

この場所の設定が良いため、愛犬までもが一体化して何かを飲んでいます。正にのんびりとした風景です。見る人の心を癒してくれる風景です。

このご夫婦は乾燥農法にこだわりのある人だそうです。この画面からも何かを想像することが出来そうです。

長い人生の中で、米づくりが、こんなにも楽しいものであるのか・・・と云うような情景描写がよいと思います。中間の犬までもが家族の一員のように横たわっています。

多分、撮影以前に画面構成とシャッターチャンスの設定をしての撮影でしょうが、このような作品はご夫婦の対話の中に生まれてくるものです。題名のとおり“愛犬”ですね。

よい記念写真ともなりました。

農道でしょうか、それとも畦道でしょうか。

この場所の設定が良いため、愛犬までもが一体化して何かを飲んでいます。正にのんびりとした風景です。見る人の心を癒してくれる風景です。

このご夫婦は乾燥農法にこだわりのある人だそうです。この画面からも何かを想像することが出来そうです。

長い人生の中で、米づくりが、こんなにも楽しいものであるのか・・・と云うような情景描写がよいと思います。中間の犬までもが家族の一員のように横たわっています。

多分、撮影以前に画面構成とシャッターチャンスの設定をしての撮影でしょうが、このような作品はご夫婦の対話の中に生まれてくるものです。題名のとおり“愛犬”ですね。

よい記念写真ともなりました。

施設部門

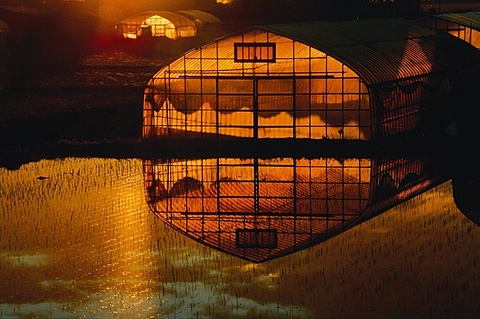

施設部門 「朝光」

撮影地:出雲市島村町

行長 好友

行長 好友

田園に写るビニールハウスが印象画面となりました。朝の光は、夕焼けの色と違って強色で見る事が多いのですが、この作品の良さはシルエット部分の構成です。田園に稲が植えてあるのでしょうか、これが少しずつ見えるのが印象的です。

又、左側、奥に見えるハウスも立派に相乗画面として生きています。

逆光による美しさの画面と云うのは、画面を逆にして見ると、かえって良い場面になって見える事があります。

逆見の撮影で成功すると更によい作品となることがあります。この作品は逆見することは出来ませんが、撮影時に一度、試して見られると更によい作品となります。

逆光ロマンと云うやつです。

又、左側、奥に見えるハウスも立派に相乗画面として生きています。

逆光による美しさの画面と云うのは、画面を逆にして見ると、かえって良い場面になって見える事があります。

逆見の撮影で成功すると更によい作品となることがあります。この作品は逆見することは出来ませんが、撮影時に一度、試して見られると更によい作品となります。

逆光ロマンと云うやつです。

イベント部門

イベント部門 「トンドさん」

撮影地:出雲市斐川町出東

鶴島 勇

出雲地方には、江戸時代から伝承されているトンドさんがありますが、一般には幟を立てて先端に飾り物をつけて焼くのが多くの写真の題材となっています。

この作品はトンドが倒されて、皆さんが残り火の処理をしている場面ですが、何か冬日の冷たさのようなものを感じます。

島根半島の海岸線に見られるトンド焼きは背景が海である事が多く、この作品は暮色の中での川の土提のような場所ですが、人々の画面位置がよいと思います。それぞれの動作が違うところに面白さがあります。竹がパンパンと弾ける音が聞こえます。又、空中での火の玉のような物体も相乗効果を出しています。

画面に写っている人達の中には子連れの人もあり、一年の楽しい行事として一人一人が生き生きと撮られており、印象深い作品となりました。

この作品はトンドが倒されて、皆さんが残り火の処理をしている場面ですが、何か冬日の冷たさのようなものを感じます。

島根半島の海岸線に見られるトンド焼きは背景が海である事が多く、この作品は暮色の中での川の土提のような場所ですが、人々の画面位置がよいと思います。それぞれの動作が違うところに面白さがあります。竹がパンパンと弾ける音が聞こえます。又、空中での火の玉のような物体も相乗効果を出しています。

画面に写っている人達の中には子連れの人もあり、一年の楽しい行事として一人一人が生き生きと撮られており、印象深い作品となりました。

審査委員特別賞

入選

佳作

応募状況

応募作品総数 570点 |

風景部門 |

223点 |

| 人物部門 | 185点 | |

| 施設部門 | 58点 | |

| イベント部門 | 104点 | |

| 応募者数 | 188人(内県外者35人) |

|

総評

最近における我が国の写真事情が随分と変わりました。

それは、明治・大正時代のゴム印画と、更に昭和に入ってからのフィルムによる写真表現、平成10年代からはデジタルによるフィルム不要の写真作りとなりました。

この間において、勿論カメラ技術の進歩は目を見張るものがあります。特に最近は、小型化と利便性がよくないと売れないとの事で、カメラは殆んど小型化され、しかも全自動化されています。

加えてスマホや携帯電話等も優秀なレンズが装備されており、どんな場面でもよい写真が撮れるようになりました。このことから日本では、一億総カメラマン時代ともいわれています。

このような中「しまねの農村景観フォトコンテスト」は今回で第19回目となりましたが、総体的に従来のような、ピンボケ、発色不具合のような作品は皆無となりました。

これも、写真機材の性能の向上の賜物です。しかも多くの人がカメラを持ち歩いていますので、農村でもどこでもよい被写体があれば、カメラのシャッターを押せば写る訳です。

今回の第19回しまねの農村フォトコンテストにおいて気付いたことですが、すべての応募作品の構図がしっかりと固定されてきており、風景でも人物でも表現技術が以前には見られなかった角度や、対話しながらの作品が多く見られました。

第15回のフォトコンテストあたりから、農村における写真表現が、それぞれのカメラマンの方々に浸透してきたように思いました。

最近では県外からの応募作品も多く見られるようになりましたが、島根の農村には多くの題材があります。やはり働く人達や祭りの人間模様などに秀作が多く見られました。

今回も施設部門とイベント部門の作品の応募が少ないです。島根県には田植の頃や収穫の頃には多くの神社で祭りがあります。又、農村には多くの施設が見られます。これらにもカメラを向けて欲しいものです。

又、応募作品部門の選択は応募される皆さんが決定される訳ですが、以前よりもかなり部門の選び方が良くなってきていますが、素敵な人物が撮れていても他部門に応募されたり、逆に風景部門と思われるのに人物部門に出品されたりしている作品が若干見受けられます。審査にあたっては、部門の変更などは一切しませんので、注意して応募して下さい。

例えば画面の中に人物が半分以上写っている場合は人物部門、風景の中に人物が半分以下でしたら風景部門です。他の部門は、殆んど間違いはありませんでした。

次回は、記念すべき第20回のフォトコンテストとなります。島根の農村の美しい情景と人々の触れ合いなど、農村のあらゆる角度から写し撮られた作品を期待しています。

今や写真は時代考証として貴重な記録ともなっています。

それは、明治・大正時代のゴム印画と、更に昭和に入ってからのフィルムによる写真表現、平成10年代からはデジタルによるフィルム不要の写真作りとなりました。

この間において、勿論カメラ技術の進歩は目を見張るものがあります。特に最近は、小型化と利便性がよくないと売れないとの事で、カメラは殆んど小型化され、しかも全自動化されています。

加えてスマホや携帯電話等も優秀なレンズが装備されており、どんな場面でもよい写真が撮れるようになりました。このことから日本では、一億総カメラマン時代ともいわれています。

このような中「しまねの農村景観フォトコンテスト」は今回で第19回目となりましたが、総体的に従来のような、ピンボケ、発色不具合のような作品は皆無となりました。

これも、写真機材の性能の向上の賜物です。しかも多くの人がカメラを持ち歩いていますので、農村でもどこでもよい被写体があれば、カメラのシャッターを押せば写る訳です。

今回の第19回しまねの農村フォトコンテストにおいて気付いたことですが、すべての応募作品の構図がしっかりと固定されてきており、風景でも人物でも表現技術が以前には見られなかった角度や、対話しながらの作品が多く見られました。

第15回のフォトコンテストあたりから、農村における写真表現が、それぞれのカメラマンの方々に浸透してきたように思いました。

最近では県外からの応募作品も多く見られるようになりましたが、島根の農村には多くの題材があります。やはり働く人達や祭りの人間模様などに秀作が多く見られました。

今回も施設部門とイベント部門の作品の応募が少ないです。島根県には田植の頃や収穫の頃には多くの神社で祭りがあります。又、農村には多くの施設が見られます。これらにもカメラを向けて欲しいものです。

又、応募作品部門の選択は応募される皆さんが決定される訳ですが、以前よりもかなり部門の選び方が良くなってきていますが、素敵な人物が撮れていても他部門に応募されたり、逆に風景部門と思われるのに人物部門に出品されたりしている作品が若干見受けられます。審査にあたっては、部門の変更などは一切しませんので、注意して応募して下さい。

例えば画面の中に人物が半分以上写っている場合は人物部門、風景の中に人物が半分以下でしたら風景部門です。他の部門は、殆んど間違いはありませんでした。

次回は、記念すべき第20回のフォトコンテストとなります。島根の農村の美しい情景と人々の触れ合いなど、農村のあらゆる角度から写し撮られた作品を期待しています。

今や写真は時代考証として貴重な記録ともなっています。

(写真家/川本 貢功)